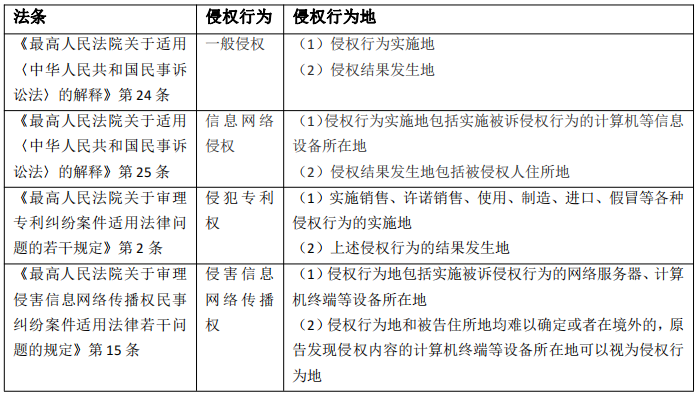

本系列第一篇文章已经就互联网知识产权侵权纠纷地域管辖的相关法律规定做了总结,与专利权相关的法规列表归纳如下:二、互联网知识产权侵权纠纷地域管辖司法实践之专利权

在侵犯专利权的行为中,有可能涉及到信息网络的情况包括[1]:(1)在网络(包括企业网站和QQ空间等)上宣传产品;(2)通过电子邮件、微信等网络通信手段洽谈,准备销售产品;(3)通过电子邮件、微信等网络通信手段洽谈,并销售产品(比如通过邮寄、快递的方式);对于第(1)种情况,有可能构成侵权产品的许诺销售,这样就会涉及到侵犯专利权;由于侵权行为有时全是发生在网络上的,因此也构成信息网络侵权。对这种情况,应该适用民事诉讼法解释第25条还是专利纠纷审理规定第2条。笔者认为,民事诉讼法解释第25条是从侵权方式上解读侵权行为,而专利纠纷审理规定第2条是从侵犯的权利的类别(或者说侵权对象)上解读侵权行为。两条规定并无冲突之处,应该同时适用。如前所述,有一种观点认为这不是信息网络侵权行为(不是民事诉讼法第25条意义上的信息网络侵权行为)。但是,也有观点认为,这种行为实施在信息网络上,损害结果也发生在网络领域,应当属于信息网络侵权行为。从逻辑上讲,第(1)种情况,构成以信息网络方式侵犯专利权。如果把法律规定的侵权行为看作一个全集U,侵犯专利权的行为是其中的一个子集A,信息网络侵权行为是其中另一个子集B,以信息网络方式侵犯专利权的行为应当构成两个子集的交集,即A∩B。落实到管辖上,具体而言,实施许诺销售行为的侵权行为实施地,以及该行为的侵权结果发生地都可以管辖,而侵权行为实施地包括实施许诺销售行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。对于第(2)种情况,也可能构成许诺销售,但是是否构成信息网络侵权,可能存在分歧。有一种观点认为,电子邮件、微信等网络通信手段,本身仅是一种联系手段,不宜以此作为信息网络侵权的依据[2];且为避免当事人随意制造管辖连接点,信息接收者可以随意选择的访问互联网的地点通常不宜作为网络许诺销售行为地[3]。笔者对此有不同看法,网络通信手段,本身就是信息网络上的通信,如果在通信过程中,确实发生了侵权行为,就应该属于信息网络侵权。如果在使用网络通信手段洽谈的过程中,构成了许诺销售行为,那就应该构成信息网络下的许诺销售行为。实践中,有案件[4]虽然认定微信与短信、电子邮件等仅是一种联系方式,而不认为是信息网络侵权,那也只是因为在该案的微信通信过程中,并没有初步证据证明侵权行为。在构成许诺销售的情况下,第(2)种情况的管辖与第(1)中情况是一致的。第(3)中情况可能是实践中最有可能出现的情况。很多专利侵权案件都是走的这样的流程。权利人通过公证购买侵权产品,首先通过电话、电子邮件、QQ或微信等联系卖家,然后让卖家发货到指定的收货地点。在使用网络通信手段沟通的过程中,如果能够证明许诺销售行为,则针对许诺销售行为的管辖也和第(1)中情况是一致的。不过,在实践中,不管是网页宣传也好,还是微信沟通也好,最可能获得的是产品的图片以及型号、性能等信息。凭这些信息证明许诺销售往往并不充分。所以很多案件中都需要进行公证购买。在公证购买的过程中,侵权产品的发货地、侵权产品的收货地,都有可能被认为是侵权行为地。在这里,认定发货地为侵权行为地的观点是比较统一的[5],比较少见在实践中不认可以发货地作为侵权行为地的[6],当然,这也可能与原告比较少以发货地主张管辖有关,毕竟发货地多数就是被告所在地。但是,在收货地是否可以认为是侵权行为地的问题上分歧很大。(1)收货地是侵权产品的销售地,因此属于专利纠纷审理规定第2条中的侵权行为实施地;(2)收货地属于专利纠纷审理规定第2条中的侵权结果发生地,而如果是通过信息网络(包括微信)销售侵权产品,则侵权结果发生地还包括民事诉讼法解释第25条中的被侵权人住所地;(3)收货地不管是作为侵权行为实施地,还是侵权结果发生地,都属于专利纠纷审理规定第2条中的侵权行为地;(4)公证购买地作为收货地,也属于专利纠纷审理规定第2条中的侵权行为地;(5)即使公证购买行为系证据保全行为,但是购买行为的最终目的并不能改变该行为系购买行为的本质,更不能据此影响对侵权人的销售行为的认定;(6)即使将收货地作为侵权行为地有使被告在全国任何地点都面临诉讼的可能,但是民事诉讼法第36条规定原告有选择管辖的权利;(7)如果侵权产品通过网络面向全国各地进行销售和许诺销售,允许消费者在全国范围内选定送货地址,并通过物流系统上门送货,则被诉侵权人借助网络平台,便捷的实现了面向全国各地消费者展示、推荐商品并接受购买订单的销售目的。在此销售模式下,上门送货为销售行为的延伸,应将购买方指定的收货地视为销售行为地之一。(8)有初步证据证明被控侵权行为系通过电商平台的网店销售涉案侵权产品,并通过快递方式将被控侵权产品寄送至收货地,为体现在诉讼程序上最严格保护知识产权的原则,该收货地可以认定为被控侵权行为的结果发生地。(9)不应仅以网购收货地作为管辖连接点,否则,由于网购收货地并不确定,可由买家随意指定而成,若引入网购收货地作为知识产权侵权案件的地域管辖连接点,即相当于引入一个打破既有管辖规则的动态连接点,权利人可通过指定收货地的方式,任意选择受诉法院,显然会导致管辖连接点的随意化和分散化。但是,如果权利人指定的网购收货地又系其住所地,而通过网络的侵权行为的侵权结果发生地本就应涵盖被侵权人住所地,则以收货地作为侵权行为地是可以的。上述观点互相之间也有一些差异,但总体而言,都没有将收货地排除在侵权行为地之外。(2)侵犯知识产权案件中,由于附着了商标或者其他权利的商品具有大范围的可流通性,如何确定侵权行为地有不同于一般民事纠纷案件的特殊性;(3)由于合同案件与侵犯知识产权及不正当竞争案件存在较大的不同,合同案件一般发生在合同当事人之间,且其影响基本仅限于特定的行为和特定的当事人,而在侵犯知识产权和不正当竞争案件中,当事人通过网络购物方式取得被诉侵权产品,虽然形式上与“以信息网络方式订立买卖合同”并无区别,但其所提出的侵权主张并非仅针对这一特定的产品,而是包含了特定权利的所有产品;其主张也并非仅针对合同的另一方主体,而可能是与此产品相关的、根据法律规定可能构成侵权的其他各方主体。考虑到上述区别,并考虑到侵犯知识产权案件和不正当竞争案件中对侵权行为地的确定有专门的规定,在此类案件中,如果原告通过网络购物方式购买被诉侵权产品,不宜适用民事诉讼法司法解释第20条的规定来确定案件的地域管辖。(4)知识产权侵权纠纷案件,涉及诉讼标的物是一类涉嫌侵权产品,不是个别产品,除了不宜适用民事诉讼法司法解释第20条的规定认定收货地法院具有管辖权;也不属于针对侵犯隐私权、名誉权、网络传播权等特定内容的信息网络侵权纠纷,故不适用民事诉讼法司法解释第25条的规定认定原告住所地法院有管辖权。(5)知识产权侵权行为的侵权结果发生地应当理解为侵权行为直接产生的结果发生地,为避免管辖法院被随意选择,不宜将起诉人任意指定的产品收取地作为侵权结果发生地。(6)在网络环境下,专利纠纷审理规定第2条规定的销售行为地原则上包括不以网络购买者的意志为转移的网络销售商主要经营地、被诉侵权产品储藏地、发货地或者查封扣押地等,但网络购买方可以随意选择的网络购物收货地通常不宜作为网络销售行为地。这些观点中,认为知识产权侵权的标的物是一类标的物而非买卖合同下的特定标的物,不宜与合同纠纷相关的管辖混淆在一起,且不应该让买方通过收货地随意作为管辖连接点。在第(4)种情况中,可能构成许诺销售和销售等侵权行为;对于是否构成信息网络侵权行为,实践中也有不同的观点。支持的观点[9],主要认为,电商平台就是信息网络的一种具体形式,通过电商平台实施的侵权行为即为通过信息网络实施的侵权行为。不支持的观点[10],主要认为,民诉法司法解释第25条规定的信息网络侵权行为主要针对的是通过信息网络侵害他人人身权益以及侵害他人信息网络传播权等行为,并非侵权行为的实施、损害结果的发生与网络有关即可认定属于信息网络侵权行为。由于发明或实用新型的权利要求使用文字描述,并且绝大多数是对结构特征进行描述,专利权人在举证许诺销售时,不太容易将发明或实用新型的权利要求与宣传的图片进行比对,导致不太容易完成关于许诺销售的初步举证,因此这方面的案例比较少。不过,对于外观设计,因为其可以使用图片与图片进行比较,因此举证许诺销售稍微容易。目前司法实践中,倾向于将民诉法解释第25条中规制的“信息网络侵权行为”的解释范围限定于利用信息网络侵害人身权、信息网络传播权等行为,涉网专利权纠纷仍适用专门的专利管辖规定,且出于管辖地确定性原则的考虑,不倾向于认定可随意指定的网购收货地为侵权行为地;但在信息网络环境下,侵权变得更加容易,侵权人不再需要和被侵权人有物理空间上的接近,侵权结果也变得更加容易扩散,因此在特定情形下将网购收货地视为侵权结果发生地是有利与权利人维权的,可以缓解因侵权行为地的分散性造成的权利人维权成本高,维权难的问题,也有部分判例认可此观点。[1]这些情况并不是穷举;并且相互之间也不是互斥的。下同。[2](2022)最高法知民辖终247号、(2019)最高法知民辖终342号、(2019)最高法知民辖终253号[4] (2017)浙民辖终188号、(2017)浙民辖终195号[7](2018)沪民辖终17号、(2018)粤民辖终153号、(2018)粤民辖终27号、(2017)沪民辖终274号、(2017)沪民辖终269号、(2017)粤民辖终813号、(2017)沪民辖终151号、(2017)沪民辖终87号、(2017)苏民辖终73号、(2017)苏民辖终42号、(2017)苏民辖终38号、(2016)苏民辖终420号、(2016)苏民辖终191号、(2016)苏05民辖终1284号、(2016)苏民辖终231号、(2016)苏05民辖终1286号、(2015)浙辖终字第123号、(2017)苏民辖终5号、(2019)苏民辖终176号[8](2018)苏民辖终17号、(2016)最高法民辖终107号、(2017)浙民辖终188号、(2019)粤民终667号、(2018)粤民终1978号、(2019)最高法民申369号、(2018)最高法民辖终93号、(2022)最高法知民辖终484号、(2021)最高法知民辖终193号、(2021)最高法知民辖终161号、(2021)最高法知民辖终126号、(2021)最高法知民辖终111号、(2019)最高法知民辖终228号、(2019)最高法知民辖终104号、(2019)最高法知民辖终66号[9](2019)浙民辖终15号、(2018)浙民辖终375号、(2018)浙民辖终356号、2017)鲁民辖终117号、(2017)浙民辖终168号、(2017)鲁民辖终92号[10](2019)最高法知民辖终325号、(2019)粤民辖终70号、(2017)苏民辖终5号

沪公网安备 31011502009353号

沪公网安备 31011502009353号